第1回:事業承継とは?成功のポイントとリスク

はじめに

本記事は、事業承継についての初回記事です。全15回(予定)で各項目の詳細な解説、具体的な事例、運用スケジュール、さらなる補足情報などを順次ご紹介してまいります。

事業承継の基本概念、目的、必要性、成功・失敗事例、リスク対策についてご紹介します。

1. 事業承継とは?基本概念と目的

事業承継とは、現経営者から次世代のリーダーへ経営権を引き継ぐプロセスです。単なる世代交代ではなく、企業の成長と発展を持続させるための戦略的な取り組みです。

事業承継の形態には、親族内承継、経営陣による買収(MBO)、企業間の合併・買収(M&A)などがあります。

事業承継の目的

- 経営の安定性の確保

適切な事業承継により、従業員、取引先、金融機関との信頼関係を維持し、企業の持続的な成長を実現できます。

例:新体制発足後、従業員満足度90%、離職率5%未満を目指す。 - 企業価値の最大化

承継計画と税制対策を講じることで、企業価値を向上させることが可能です。

例:承継後1年以内に売上を10〜15%向上させる。 - 成長戦略への布石

新体制による経営戦略の再構築を通じ、持続的な成長を実現します。

2. 事業承継が必要な理由(現状分析)

事業承継は、企業の未来を左右する重要なテーマです。以下の統計データがその必要性を示しています。

- 高齢化と後継者不足

中小企業庁『2023年版中小企業白書』によると、日本の中小企業の約60%が、経営者の高齢化に伴い事業承継問題に直面しています。

また、2025年までに約127万社が後継者不在により廃業する可能性があるとされています。 - 経済的損失

日本政策金融公庫の試算によると、廃業による経済損失は約22兆円にのぼり、地域経済や雇用に大きな影響を与えます。

主な課題

✅ 後継者不在が最大の問題

✅ 承継準備の不足により、相続税・贈与税の負担が増加

✅ 後継者の心理的負担や経営プレッシャーへの対策が必要

3. 成功事例と失敗事例(業種・規模別)

実際の事例から、事業承継の成功例と失敗例を紹介します。

3.1 成功事例

① 製造業(親族内承継)

背景: 経営者が早期に後継者(長男)を選定し、30代から経営の修行を開始。

取り組み: 5年前から事業承継計画を策定し、金融機関や従業員との調整を実施。

成果: 承継後1年で売上15%増、従業員定着率95%以上を達成。

ポイント: 早期の準備と関係者の合意形成が成功の鍵。

② サービス業(M&Aによる第三者承継)

背景: 60代の経営者が事業承継マッチングサービスを活用。

取り組み: 同業の成長企業とのM&Aを実施し、経営者は顧問として支援。

成果: 従業員の雇用維持と企業ブランドの継承に成功。

3.2 失敗事例

① 飲食業(兄弟間の対立)

背景: 兄弟間で経営権を巡る対立が発生。

問題点: 後継者選定基準の不明確さや、経営方針・資産分配に関する争いが激化。

結果: 経営の不安定化により、前年比15%の売上減少。

4. 相続税・贈与税対策(最新の税制改正を踏まえ)

事業承継を円滑に進めるためには、相続税・贈与税対策が重要です。

✅ 事業承継税制の活用

納税猶予制度を利用し、相続税・贈与税の負担を軽減できます。税理士と十分に相談し、最適な計画を立てることが重要です。

✅ 生前贈与と遺言の活用

計画的な生前贈与により、税負担を分散。遺言書を作成することで、資産分配に関するトラブルを防止できます。

✅ 株式の分散防止

持株会社を活用し、株式の過度な分散を防ぐことが有効です。

5. FAQ(よくある質問)

Q1: 親族内承継の後継者はどのように選べばよいですか?

✅ 経営理念の理解 – 企業文化を継承できるか

✅ 経営能力 – 財務管理・意思決定力・対人スキル

✅ リーダーシップ評価 – 360度評価を活用し、総合的に判断

Q2: 相続税負担を軽減するための有効な方法は?

✅ 事業承継税制を活用

✅ 生前贈与の計画的な実施

✅ 持株会社を設立し、株式の分散を防止

6. まとめ

事業承継は、企業の成長と持続的な発展を実現するための重要な戦略です。

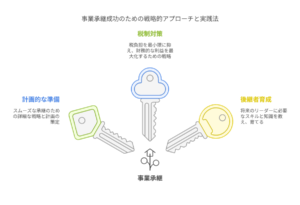

スムーズな承継には、計画的な準備、税制対策、後継者育成が欠かせません。

✔ メリット

✅ 経営の一貫性を維持

✅ 信頼関係の継承

✅ 税制優遇措置の活用

✔ デメリット

❌ 親族間の対立リスク

❌ 後継者の資質不足

❌ 税負担の増大

タイムライン、チェックリスト、比較表などのツールを活用し、リスクを最小限に抑えることが重要です。